遺言書の検認について解説

遺言書の検認手続きとは?

遺言書の検認手続きとは、被相続人が遺した遺言書が自筆証書遺言または秘密証書遺言である場合に、家庭裁判所で行う手続きです。

遺言書の検認手続きの目的は、①相続人に対して遺言の存在及びその内容を知らせること、②遺言書の形状・加除訂正の状態・日付・署名等の検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止することにあるとされています。検認手続きでは、遺言が法的に有効か無効かは判断されませんので、ご注意ください。

そして、自筆証書遺言または秘密証書遺言の保管者または発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく、遺言書を家庭裁判所に提出して、検認を請求することが民法で義務づけられています。そして、遺言書の提出を怠ったり、家庭裁判所外で遺言書を開封すると5万円以下の過料に処されます。

遺言書の保管者または遺言書を発見した相続人の方は、その遺言書が自筆証書遺言または秘密証書遺言である場合には、勝手に開封することなく、家庭裁判所に検認手続きを請求するようにしましょう。

なお、2020年7月10日から、「法務局における遺言書の保管等に関する法律」に基づき、自筆証書遺言を法務局で保管する制度が施行されます。この「法務局での自筆証書遺言の保管制度」に基づいて、法務局に保管されている遺言書は、検認手続きが不要とされていますので、ご注意ください。

遺言書の検認手続きの流れ

①遺言書の保管者または遺言書を発見した相続人(申立人) が、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に検認の申立てをします。申立ての際には、申立書の他に、遺言者と相続人全員の戸籍謄本や収入印紙等を準備して提出することになります。

②検認の申立て後、家庭裁判所から相続人全員に対して遺言書の開封をする期日の通知が届きます。申立人は検認手続きに出席することになりますが、申立人ではない相続人が検認手続きに出席するか否かは各自の任意とされており、相続人の全員が出席できなくても検認手続きが行われます。検認期日には、家庭裁判所において、出席した相続人等の立会いの下、遺言書の開封と検認が行われ、出席しなかった相続人等には検認が行われた旨の通知がなされます。

③検認手続き後、遺言書の原本は遺言書を提出した申立人に返還されます。遺言を執行するためには、遺言書に検認済証明書が付いている必要がありますので、検認済証明書の申請を行います。

遺言書の検認手続き後

遺言書の検認手続きが終了したら、遺言書の内容に沿って遺言者の遺産である不動産等の名義変更の手続き等を行うことになりますが、遺言書に、遺言者の全ての遺産に関する処分内容が記載されているとは限りません。相続人は、遺言者の遺産内容を再度調査し、もし処分内容が記載されていない遺産が存在する場合には、その遺産を誰が引き継ぐのか等について相続人全員で遺産分割協議を行うことになります。

市川 錦糸町 相続遺言相談室では、遺言や相続に関する様々なお悩み事のご相談に対応しています。市川にお住まいの相続人の方や被相続人が市川にお住まいだった方で、遺言や相続に関するご不明点等がございましたら、市川 錦糸町 相続遺言相談室までお気軽にお問い合わせください。当事務所は、初回無料相談をお受けしていますので、市川近隣の皆様、こちらをぜひご活用ください。

相続手続きの関連項目

まずはお気軽にお電話ください

0120-315-078

営業時間 9:00~20:00(平日・土曜)/日曜・祝日は事前予約のみ対応

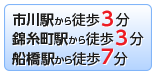

「市川 錦糸町 相続遺言相談室」は市川を中心に船橋・松戸など千葉北西部エリアで相続に関して安心のサポートを提供しております。また、錦糸町にも事務所を構えております。市川駅から徒歩3分、錦糸町駅から徒歩3分の場所にございます。お気軽にお問い合わせください。

夕刊フジ「よろず相談室」に当事務所が回答をいたしました。

(2023年4月毎週金曜日掲載)